Un año más, desde el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva se tienden puentes para juntar, de forma cinematográfica, las dos orillas del Océano Atlántico. Llegado a su 45ª edición, el certamen luce su prestigio en una selección de títulos que nos lleva desde nuestro país a todas las latitudes del continente suramericano.

Con este repaso, damos cuenta de este viaje que siempre nos propone la gran pantalla, y que en este caso, nos lleva a través de varios países y diversas épocas. Todo para entender mejor (porque el séptimo arte también está para esto) que el mundo en el que vivimos (tanto el que estamos modelando como el que hemos heredado) no se limita a las frontera de nuestra nación.

En realidad, es el fruto de la interacción entre esta y todas las demás cuyos destinos ha cruzado la siempre caprichosa (y a veces incluso cruel) escena internacional. Precisamente alrededor de estas circunstancias y avatares gira La maleta de Helios, documental firmado a cuatro manos por Javier Angulo y Nacho A. Villar.

El objetivo de esta breve pieza de apenas una hora y cuarto de duración es impartir una lección de Historia contemporánea, esto sí, sin perder jamás la escala humana que este tipo de relatos deberían tener. Para entendernos, la película está dedicada a los más de 25.000 españoles que tuvieron que emigrar a México a causa de la Guerra Civil.

Un relato colectivo que, sin embargo, se narra a través de las vivencias de una persona. De esta, y evidentemente de todas a las que se puede acceder a través de los lazos sanguíneos. La maleta de Helios es la reconstrucción de un viaje motivado por unas circunstancias que se dieron largo tiempo atrás, pero cuyas cicatrices no han acabado de cerrarse.

Al deseado proceso de sanación contribuye la dupla de directores, atentos y sensibles a unas emociones que, décadas después, siguen hablándonos de aquel terrible conflicto armado, y de utopías sociales… y también de aquel momento en el que desgraciadamente todo esto se torció.

La revolución interrumpida

A mediados del siglo pasado, la obra social -revolucionaria- de un hombre quedó dramáticamente interrumpida. Tuvo que preparar las maletas a toda prisa y huir de su hogar, pero con ello, ganó otro. De España a México, y de ahí, a aquí otra vez. Este trágico (pero a la vez esperanzador) viaje de ida y vuelta se construye básicamente a través de la conjunción de voces que guardan un vínculo sentimental innegablemente fuerte con el objeto de estudio.

Para entendernos, si su tratamiento se hubiera alejado de los postulados de la no-ficción, a buen seguro se habría concretado en esas propuestas que hasta no hace tanto, hacían fortuna en los premios de cualquier Academia cinematográfica. Dicho de otra manera: es el abordaje de una temática compleja y trascendental (importante, vaya) mediante una actitud melosa.

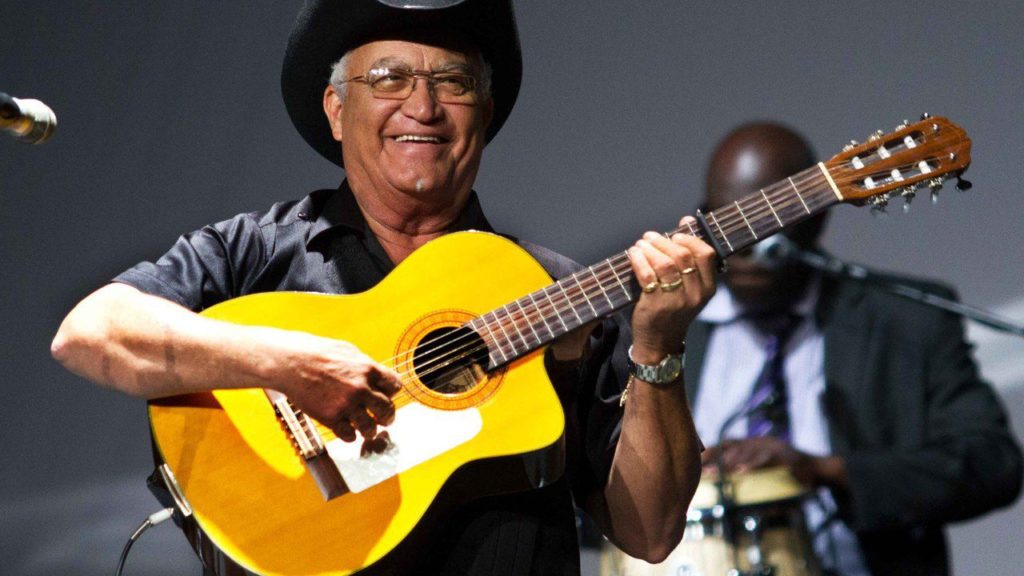

Es lícito, por supuesto, más aún si se pretende conectar con los recuerdos (¿perdidos?) del gran público. En este sentido, la siguiente parada natural en este repaso por la Sección Oficial a Competición onubense nos lleva a Elíades Ochoa, de Cuba y para el mundo. Se trata de otro documental, ahora firmado por Cynthia Biestek, y dedicado a un personaje cuyo nombre no pide excesivos esfuerzos a nuestra memoria.

Trova cubana a cámara lenta

El mítico músico de trova cubana se presenta en esta ocasión a cámara lenta. A una velocidad de filmación empleada para incidir en el carácter heroico del personaje. No es para menos, pues hablar de Elíades Ochoa es tratar con Historia viva de la música; de la cultura e identidad de un pueblo.

En Buena Vista Social Club, Wim Wenders ya mostró esta actitud reverencial. Ahora, Biestek corresponde aquel primer y revelador gesto siguiendo la tónica marcada por la película con la que empezamos este repaso al Festival de Huelva. El objetivo, de nuevo, es dotar de carne y hueso a la leyenda.

La escala y el calor humano se logran a través de los detalles íntimos que el propio protagonista va desvelando, al igual que con la conjunción de personalidades del mundo del espectáculo que prestan su ilustre nombre para dar testimonio de unos acordes que, por suerte, vuelven a sonar con fuerza, recordándonos de paso que el arte más poderoso es inmortal, y que por supuesto, se vale por sí solo.

Valiosísima lección con la que pasamos el testigo a José María Cabral. El joven director dominicano presenta El proyeccionista, una ficción cuyas escenas introductorias recuerdan a la habilidad (casi insultante) con la que la factoría Pixar levanta algunas de sus joyas animadas. Aquí, para que no haya confusiones, la imagen es real, pero los personajes que se pasean por la pantalla, así como las situaciones que estos viven, están altamente estereotipadas.

El punto de partida de esta historia es tan esquemático que en -breves- ocasiones parece que vaya a transmitirnos las virtudes del mejor cine silente. Por desgracia, no llega a concretarse dicho milagro, pero por el camino, queda una road movie en la que los aciertos pesan más que los eventuales tropiezos.

La película se apoya en la sobria y contundente actitud vital de su actor protagonista, Félix Germán, para contarnos la emocionante aventura de un proyeccionista que se resiste a efectuar el cambio del celuloide al digital. Lo hace por nostalgia fílmica, pero también para preservar el recuerdo de una mujer que pervive, cual precioso espectro, en una colección de bobinas que el hombre guarda con receloso amor. El director y guionista se apoya en un notable trabajo fotográfico a manos de Hernán Herrera para que su propuesta gane en vistosidad.

Pero detrás de este llamativo apartado técnico-visual, se esconde un contenido cuya naturaleza cambiante es reflejo de los giros que da la vida. De este modo, lo que empieza siendo una cinta con aspecto jovialmente banal, se va confirmando poco a poco como una dolorosa introspección con la siempre peliaguda materia de la memoria histórica nacional como eje vertebrador de la narración.

De repente, estemos metidos de lleno en un thriller detectivesco; en una investigación cuyas conclusiones van a apuntar directamente a los fantasmas de un pasado mal resuelto. El consuelo, y no es premio menor, es que de nuestro lado está ni más ni menos que el cine, ese rayo de luz con el que la verdad, siempre se impone.

Canción sin nombre, la mejor película

Con moralejas similares trabaja Melina León en la que sin lugar a dudas es la mejor película que hemos podido ver este año en el certamen iberoamericano. Canción sin nombre, que así se titula, destaca también por un apartado formal impresionante, pero a medida que va concretando sus intenciones, cala como lo que es: un terrible cuento sobre maternidades imposibles que, en realidad, es un igualmente escalofriante recordatorio de la naturaleza oscura del ser humano.

Presentada en un blanco y negro a ratos impresionante, la cinta sigue los pasos de una pareja indígena peruana que se acaba de casar, y que espera, con ilusión y temor, la llegada de su primer hijo.

Lo que pasa es que llegado el momento de la verdad, todo se tuerce por los bárbaros designios de un sistema corrupto, si no directamente monstruoso. La directora y co-guionista funde la crónica negra de su país con el blanco iluminador de un arte (el cinematográfico, claro) incorruptible en la defensa de la dignidad humana; deslumbrante en el uso de unos medios que nos transportan a épocas y a escenarios en los que nunca estuvimos, pero que logramos entender perfectamente.

Es la magia de la empatía, destilada a través de una muy sabia gestión del tempo narrativo, de los recursos estéticos… pero sobre todo, de una formidable comprensión de las siempre angustiosas tensiones entre individuo y sociedad. Dos polos teóricamente condenados a la confrontación, pero también, quizás, emparentados por un pacto de colaboración salvador.

A propósito de asociaciones, en la mexicana Souvenir, Armond Cohen nos habla de la gestación subrogada, pero también de las vasectomías, y por si todo esto fuera poco, lo adereza con unos enredos románticos que acercan peligrosamente al producto a los territorios del telefolletín. Y efectivamente, por ahí se mueve la película, con formas que muy a menudo recuerdan a las de la pequeña pantalla más innoble.

Cuando el conjunto consigue encontrar la dignidad es cuando se relaja; cuando logra bajar las pulsaciones de un relato que, más allá de sus arrebatos pueriles, sorprende (para bien) gracias a su capacidad para captar el sabor amargo de aquellos desengaños con los que, desafortunadamente, suele definirse la edad adulta.

La lástima es que estos certeros apuntes son rápidamente reciclados en broncas que no hacen más que delatar cierto gusto malsano por la perreta. En esto y en una serie de giros argumentales que, más que lograr el impacto deseado, evidencian un regusto tan involuntariamente cómico, que al final del trayecto, las cuentas no cuadran.

Ni en el plano emocional, ni mucho menos a la hora de llevar a cabo un frío repaso de los hechos, y de las conclusiones a los que estos nos remiten. En el plano social, la inconsciencia con la que se abordan los temas antes citados, nos deja a nosotros, espectadores, con la incomodidad de unos posicionamientos que a veces parecen sacados de un pasado muy remoto, y por supuesto, muy oscuro.

Una mirada a la juventud

Para desquitarnos de esto, nada mejor que una (doble) mirada a la juventud. Para despedir el certamen, un programa doble dedicado a esa etapa vital en la que todo (el cuerpo, el pensamiento, el sistema de valores…) parece estar en permanente revolución.

Desde Colombia llega Los días de la ballena, de Catalina Arroyave Restrepo, y desde Argentina hace lo propio Yo, adolescente, de Lucas Santa Ana. Sendos acercamientos a las clases privilegiadas de ambos países. A unos jóvenes cuya posición social bienestante no les exime de los dolores de cabeza eternamente asociadas a la algarabía hormonal.

Dicho y hecho, en el primer caso, un puñado de desvíos de realismo mágico añaden color y sabor a una historia de lucha de clanes urbanos que en realidad es una reflexión sobre la adquisición de responsabilidades que implica la entrada en la edad adulta.

En el segundo caso, la exitosa fórmula de la serie Merlí se importa para hablar, con pasmosa frivolidad, sobre el descubrimiento de la sexualidad y del verdadero peso de la muerte entre la chavalada. Para bien y para mal, se trata de dos correctos exponentes de cine de la adolescencia, tan equivocados en la justificación de sus tesis vitales, como sinceros exponiendo la -falsa- seguridad con la que defendemos todo esto cuando el acné puebla nuestra cara.

Por último, y sin salir de la tématica, la debutante guatemalteca Camilia Urrutia nos trae Pólvora en el corazón, un título en el que ya se condensan algunas de las virtudes de una cinta con nervio, y con la inteligencia y valentía suficiente como para fundir una realidad social (la del país natal de esta cineasta) con los tempestivos procesos internos por los que pasan las dos chicas que protagonizan esta historia. Ahora, los excesos habituales de la juventud parecen el resultado lógico de una nación sumida en un estado general de violencia e intolerancia ciertamente intolerables. Urrutia intenta que los géneros (fílmicos) hagan el amor, pero a la práctica, estos solo están interesados en la guerra. Una vez más, ya se ve, se impone la dictadura de la pólvora.